つみたてNISA等の自動買い付け日はどうしていますか?

「買付日を設定できるとしたら、何日にしたらいいの?」

こんな疑問を持つ人は多いと思います。

その疑問に答えるべく、この記事を書きます。

今回私は、積立投資は毎月何日に買うべきか、独自に分析してみました。

実は、結果がどうなるか私も知らなかったので、ドキドキしながら数字をいじりました。

私はどうしていたか?

私は毎月コツコツと積立投資しています。

私の場合、つみたてNISAと特定口座のETF(SPXL)の自動買付は毎月1日、iDeCo(SBI証券)は買付日を選択できないのですが毎月18日前後になっています。

おそらく1日か給料日の翌日とかを自動買付日にしている方が多いのではないでしょうか?

でもその買付日を替えるだけでパフォーマンスが上がるのであればいいですよね!

どんなことが想像されるか?

例えば、給料日の後に株を買う人が多ければ、多くの人の給料日の後には株価が上がるはずです。

逆に、給料日の前に株を売る人が多ければ、多くの人の給料日の前に株価が下がります。

また、月末は強制的な決済等によって株の売りが多ければ、株価が下がります。

上記は全て仮説ですが、統計的にはどうなのでしょう?

分析方法

株価が安い日はあるか!?

株価インデックスを分析して、株価が安くなりやすい日を探していきます。

株価が安くなりやすい日があれば、その日を自動購入日にすればよいということです。

毎月1日の株価に対する、各日の株価の比を算出します

株価が安い日を探すため、毎月1日の株価に対する、各日の株価の比を算出し、統計を取ります。

月の日数が異なると若干分析が厄介だったので、毎月1日の株価に対する、毎月2~28日の株価の比を算出することにしました。

S&P 500の長期データを使います

株価インデックスとして1951~2019年におけるS&P 500(アメリカ500企業のインデックス)を分析の対象とします。

S&P 500を使う理由は、歴史があって、多くの人が注目し、入手しやすいデータだからです。別にS&P 500が好きなわけでも米国株が好きなわけでもありません。

分析結果

毎月1日の株価に対する、各日の株価の比

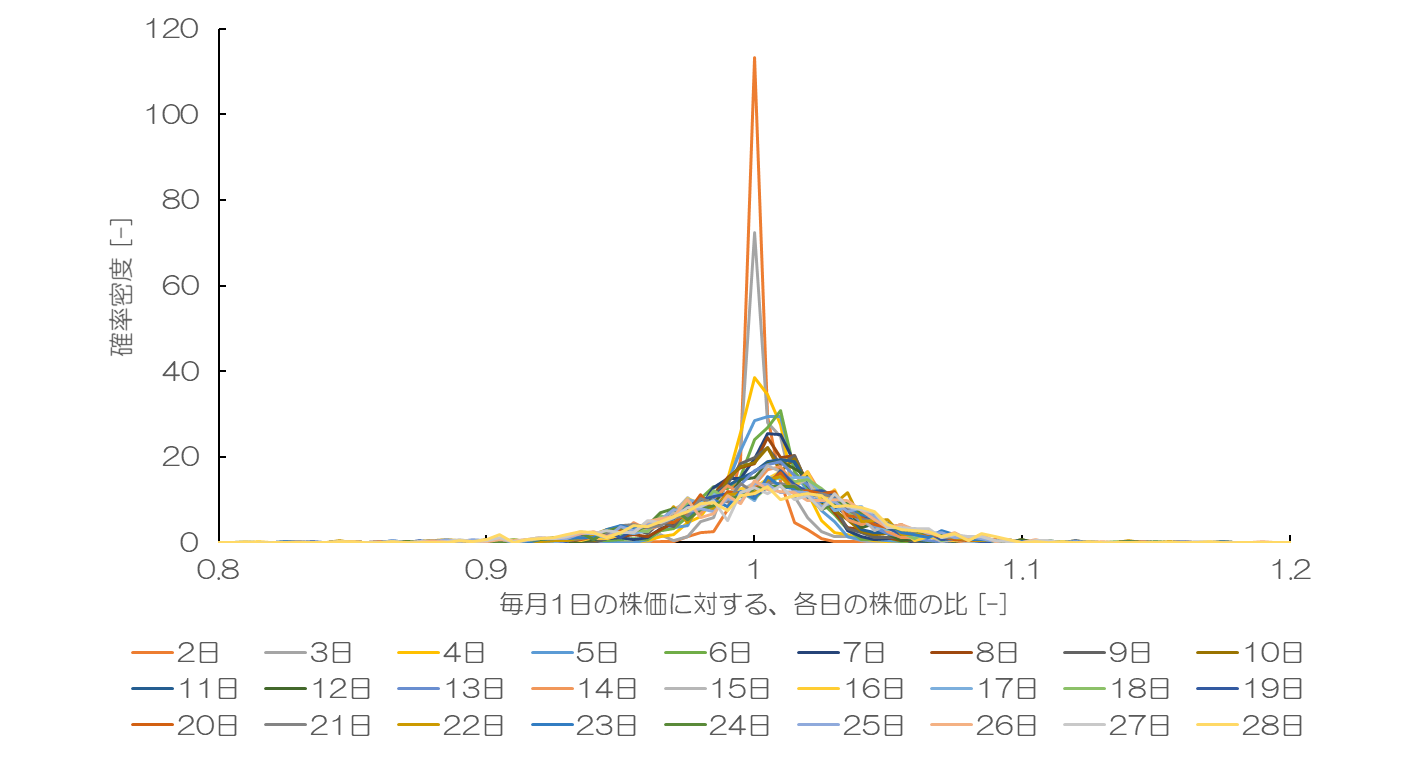

毎月1日の株価に対する、毎月2~28日の株価の比を確率分布にすると、次のグラフのようになりました。

横軸1というのが、毎月●日の株価が毎月1日と同じということです。

山の中央が1にあるというのは、毎月●日の株価が毎月1日と変わらない確率が高いということです。

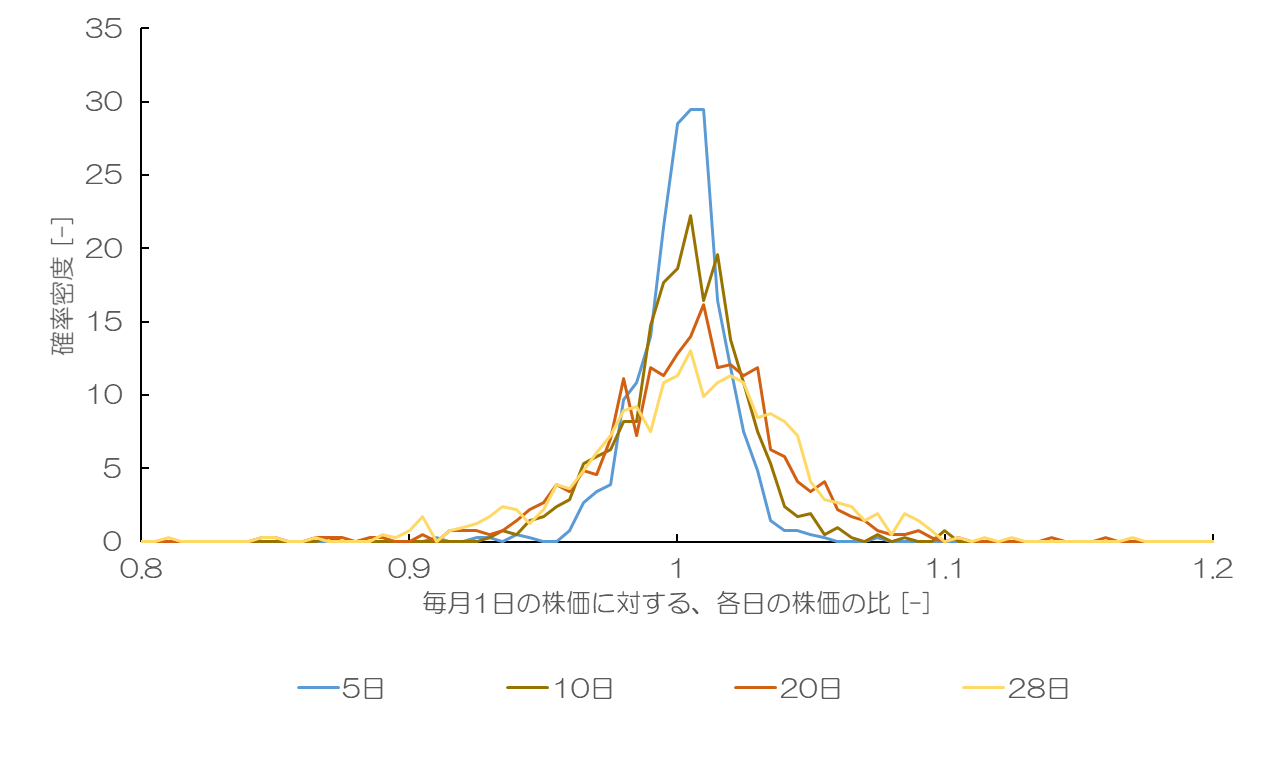

上のグラフだと線が多すぎるので、毎月5日、10日、20日、28日に絞ってグラフを書きます。

少し傾向が分かるようになったと思います。

5日、10日、20日、28日と日が進むにつれ、確率の山のすそ野が広がり、確率の山の中央が右側(株価が高い方向)によっていきます。

日が進むにつれ確率の山のすそ野が広がったのは、1日からの株価の推移のばらつきが大きくなるためです。

日が進むにつれ確率の山の中央が右側(株価が高い方向)にずれるのは、株価は長期的には上がっていくので、日数が経過するにつれて若干ですが株価が高くなるということです。

毎月1日の株価に対する、各日の株価の比

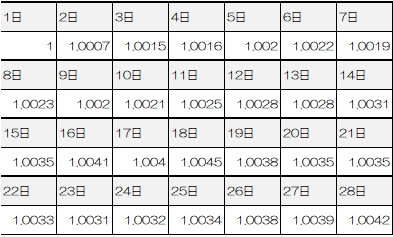

毎月1日の株価に対する、各日の株価の比の平均値を表にしてみます。

どの日も1を超えました。

つまり、平均的にはどの日も毎月1日の株価を上回るということです。

ちなみに差がないことはないですが、非常に小さな差です。

株式投資のパフォーマンスとしては、取るに足らないレベルの差でしょう(笑)

結論

結論は次のとおりです。

株式の積立投資の買付設定日は何日にしてもよい。

いやぁ、当たり前の結果でしたね。

当たり前の結果でしたが、私としては、実際に手を動かして数字を眺めてすっきりしました。

設定を変更するのが面倒なので、今後も毎月1日に自動買付していきます。

コメントを残す